「酪酸菌」とは、大腸のエネルギー「酪酸」を作る唯一の細菌

酪酸菌とは大腸に存在する腸内細菌で、酪酸を作り出す細菌の総称です。

酪酸菌は大腸内で食物繊維を分解し酪酸を作ります。

酪酸は、肥満予防効果や免疫機能を整える効果のある短鎖脂肪酸のひとつです。

酪酸は、大腸が活動するエネルギー源でもあり、腸内環境を整える働きもあります。

健康維持の腸内細菌として注目されている酪酸菌について、詳しく見ていきましょう。

酪酸菌は、腸内環境を整える働きをする腸内細菌のひとつです。

「酪酸菌」は、1種類の菌の名前ではなく、酪酸を作る菌の総称として「酪酸菌」と呼ばれています。

腸内には100兆もの細菌が存在しており、人体に良い影響を及ぼす「善玉菌」、有害物質を作り出す「悪玉菌」、勢力の強い方の作用が強くなる「日和見菌」など、人体に様々な作用を及ぼす菌が棲んでいます。

腸内に棲む乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌は、健康維持に不可欠な短鎖脂肪酸を作り出します。

腸内で作られる主な短鎖脂肪酸は、酪酸、酢酸、プロピオン酸です。

酢酸はビフィズス菌でも作り出せますが、酪酸を作れるのは酪酸菌だけです。乳酸菌やビフィズス菌は、酪酸を作ることができません。

酪酸は、有害物質を作り出す悪玉菌の発育を抑制する働きがあり、乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌が棲みやすい腸内環境になります。

また、酪酸はそのまま大腸のエネルギーとなります。腸内環境をよくするためには、酪酸を作り出すことが必要なのです。

酪酸菌を食品と摂取しようとすると、酪酸菌を含む食品は、ぬか漬けや臭豆腐といったものしかなく、非常に限られるため、継続的に摂取するのは簡単ではありません。

酪酸菌を増やしたい場合にはサプリメント等を利用するのが良いでしょう。

また、酪酸菌だけを増やしても、酪酸菌が大腸でよい活動ができなければ、腸内環境はよくなりません。

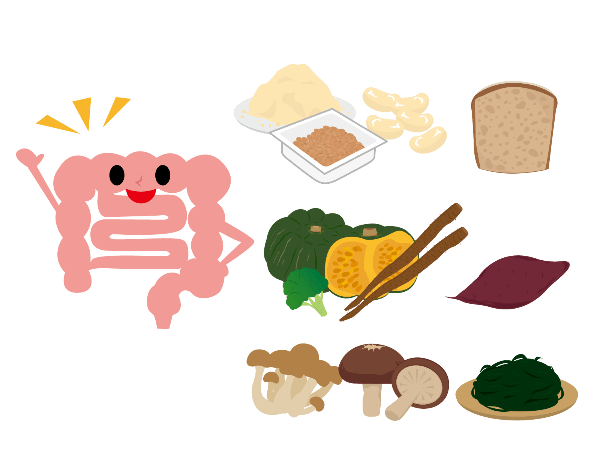

酪酸菌の活動をよりよくするために、酪酸菌の好む食材を日々の食事に取り入れるのも一つの方法です。

腸には食物繊維がよいと以前より言われていますが、腸内細菌は水溶性の食物繊維を好みます。

水溶性の食物繊維は、海藻類や果物に多いので、そういった食材を積極的に食べるのがよいでしょう。

そもそも食物繊維の1日の摂取量は足りていないといわれていますので、まずは食物繊維の多い野菜などをしっかりと取り入れ、そのうえで水溶性の食物繊維を意識して摂りましょう。

【参考記事】

腸活の新常識!?話題の「酪酸菌」で、あなたの腸を育てよう!

監修:株式会社サイキンソー

管理栄養士免許、NR・サプリメントアドバイザー資格保有。

大学卒業後、サプリメントのOEM企画開発の会社に入社。機能性成分や商品作りのプロセスについて学ぶ。その後、株式会社メタボリックに転職し、商品企画開発室にて様々な商品を企画開発中。

管理栄養士 T